SERVICES 診療内容

当クリニックでは、うつ病などの気分の病気、パニック障害・対人緊張などの不安の病気、ADHDをはじめとする発達障害など

幅広く精神疾患の治療を行っており、認知症など老年期の精神障害の治療も熱心に取り組んでおります。

また、ストレスの影響で倦怠感・痛みや動悸などの辛い身体の症状でお困りの場合なども、積極的に診療しております。

患者様のお話をしっかりとお聞きした上で、診断基準を元に的確な診断を行い、根拠に基づいた適切な治療選択肢をご提案させていただきます。

うつ病(気分障害)について

うつ病(気分障害)は、脳内の神経伝達物質のアンバランスにより、気分や感情をうまく調節できなくなり、心身の不調が表れる病気です。抑うつ気分や抑制症状が長引き、「眠れない」「食べられない」などのつらい状態が続くため、徐々に日常生活に大きな支障をきたしてしまいます。こじれると自ら死を選んでしまうこともあり、早期診断・早期治療的支援が望まれます。

うつ病(気分障害)は、適切に診断・治療すれば完治する病気です。

以下のような症状が1~2週間以上続く場合、早めの受診・相談をされることをおすすめ致します。

不眠症について

不眠症とは睡眠時間の長さではなく、目覚めた際のだるさや眠気、日常生活の中で支障をきたしてしまう症状を指します。仮に、睡眠時間が短くても目覚めが爽快であり、日常生活に支障がなければ不眠ということにはなりません。

現在不眠症の患者様は日本では5人に1人の割合だと言われていますが、年齢を重ねるに従い、不眠症の割合は高くなってゆくといわれています。不眠症が続くと、日常生活を送る上で多くの支障をきたします。具体的には下記のような影響が考えられます。

適応障害について

適応障害とは、自分のまわりの社会環境にうまく馴染むことができず、ストレスを抱えることによって、心と身体の両方に様々な症状があらわれてくる状態をさします。環境と個人の資質とのミスマッチが原因ならば、どんな人にも起こりうるといえましょう。

入学・就職・引っ越し・結婚など、身の回りの環境が変化した際にうまくいかないと、それぞれ不登校、職場不適応、家庭では別居あるいは離婚などといった形で現れます。

対人緊張症について

人前に出ると「恥ずかしい思いをするのではないか」と不安になったり、緊張してしまうことは誰もが経験したことがあるでしょう。

通常であればそれはごく自然なことなのですが、対人緊張症(社交不安障害、SAD)は、人からどのように見られているのかを必要以上に気にしてしまう病気で、不安や緊張の度合いが大きく紅潮や発汗、ふるえ、腹痛などの症状が現れる場合があります。

また、このような症状がまた出てしまうのではないかという不安が強くなって、人が集まる場所を避けるようになります。その結果、学業や就業、さらには結婚などの社会生活に大きな問題を抱えてしまいます。以下のような状況が耐え難く、そのような状況をできるだけ避けようとすることが特徴です。

パニック障害について

パニック障害は、突然何のきっかけもなく心臓がドキドキしたり、息苦しくなったり、めまいなどの身体症状を伴う、耐え難い発作が起きる精神疾患で、軽いものまで含めると、非常に多くの方がこの障害に悩んでいます。

発作がおさまると症状は見られなくなり、検査をしても異常は見つかりません。しかしパニック障害の症状は反復する傾向があるため、「またあの発作が襲ってくるかもしれない」という予期不安が強くて、一人で外出できなくなったり、電車・バス・飛行機など、公共の乗り物に乗れなくなるなど、日常生活に支障をきたします。

またうつ病・うつ状態を合併することもあり、逆にうつ病がきっかけとなりパニック発作が起きる場合もあります。

放っておいて自然に良くなることはあまり期待できず、多くは良くなったり悪くなったりを繰り返しながら慢性化してしまいますが、早期に治療をすれば完治するものです。お早めにご来院ください。

強迫性障害について

「潔癖症」という言葉を耳にすることが多いと思います。清潔へのこだわりが度を超して長時間手洗いをしたり、消毒液を使いすぎて、逆に肌荒れを起こしたり、日常生活に支障を来すようですとそれは強迫性障害の可能性があります。

また、外出した際 「鍵をかけ忘れたかな?」「コンセントは抜いたかな?」などと不安になり、そんな不安が度を超して何度も繰り返し確認しても安心できず、予定の時間に遅れてしまったり、外出すること自体を諦めてしまったりしてしまったりすることも、強迫行為のひとつです。

強迫性障害の根底には、自分でも「ばかばかしい」「不合理だ」と解っているにもかかわらず、強迫観念が存在しています。そしてその観念がもたらす強い不安を中和するために、強迫行為が現れます。

具体的には、以下のような分類があります。

発達障害(広汎性発達障害・学習障害/LD・注意欠陥多動性障害/ADHD)について

発達障害とは、主に先天性の脳機能障害が原因となり、乳幼児期に生じる発達の遅れです。症状の特徴によりいくつかに分類されますが、いくつかの発達障害を合併することもあり、知的障害や精神障害が合併していることもあります。

脳機能の障害が原因とされていますが、なぜ脳機能障害が起こるのかということは、はっきりとしていないのが現状です。我が子の発達障害が発覚した際に、自分を責めてしまう親もいますが、しつけや育て方・環境などが原因ではありません。もちろん、本人の怠慢などでもありません。

この病気には、適切な支援が必要です。適切に対処しなければ悪影響を及ぼし、症状が悪くなったり、二次障害を引き起こしたりしてしまいます。お早めに専門医へのご相談をおすすめいたします。

認知症について

記憶力などの知的機能が後天的に低下し、社会生活に支障を来す状態を言います。認知症になられたご本人が自ら医療機関を受診したいと申し出る事は非常にまれです。ご家族が少しでも以前との差を感じたなら、出来るだけ早い段階で医療機関の受診をお勧めします。

どの疾患でもそうですが、進行してしまってから治療を開始するより、初期の段階で手を打つことで予後に大きな差が生じるのです。認知症の場合、ある程度治療によって進行を予防することが可能ですし、介護する人を悩ませる徘徊や興奮などの認知症の心理行動症状を改善することが可能です。

一概に認知症と言っても、「アルツハイマー病型認知症」「レビー小体型認知症」「血管性認知症」など、いくつかのタイプに分類されます。タイプによって症状も治療も異なりますので、まずは一度ご相談ください。

心理検査について現在は当院通院中の患者様のみとさせていただいております

当院では臨床心理士による心理検査を行なっており、積極的に診療に用いております。診断の補助として利用したり、治療効果を判定することに利用することもあります。性格傾向や能力の得意不得意を調べる検査もあり、対人関係の持ちにくさや仕事上での能率の悪さなどへの対策を検討するのに用いることもあります。

当院で行なっている心理検査をご紹介します。詳細は診察でご説明いたしますが、ご質問があれば遠慮なくご相談ください。

漢方とこころの治療について

漢方は「数ヶ月、数年続けないと効かない」「効果は弱くて、内服しても気休め程度」などの印象をお持ちかもしれませんが、場合によっては劇的な効果が得られます。こころの治療では抑うつ気分、不安、不眠、食欲不振、頭痛などへの効果を期待して用いられるほか、抗不安薬、睡眠薬の減量のために利用したり、薬物の副作用軽減のために利用することもあります。

当院では漢方の有効性を高く評価しており、治療に積極的に用いております。精神科薬物を内服することへ不安をお持ちの方、お子様、妊娠されている方、高齢の方など漢方のみで治療を行うこともあります。当院で用いている代表的な漢方を載せておきます。これ以外にも状態に合わせてご提案しておりますが、漢方についてご相談されたい場合はお気軽にご相談してください。

症状と、その場合に当院で用いることの多い漢方

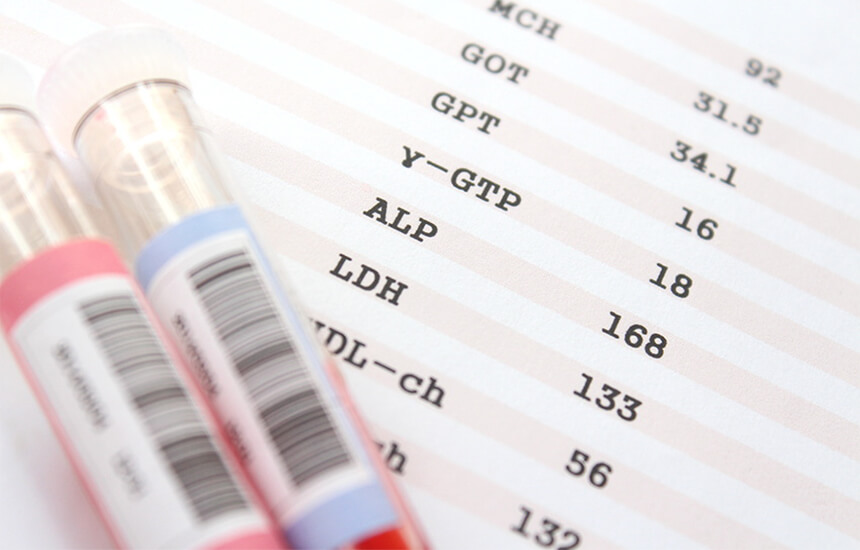

心療内科と血液検査について

心療内科はこころの診察を受けるところだから、血液検査など体の検査は行われないのでは?」と思われている方がいらっしゃいます。しかし、こころの病気の診断をつけ治療方針をたてるために血液検査は重要であり、当院でも必要に応じて行なっております。

具体的に血液検査を行うのは、薬物治療を開始する前(治療前の全身状態の把握)、3~6ヶ月(場合によっては12ヶ月)毎に行います。これは、薬物治療の体への影響を確認するためでもあり、健康管理のためでもあります。

項目として重要となるのは、甲状腺機能、貧血、各種ホルモン検査などです。甲状腺機能低下症ではうつ病に似た症状がでたり、甲状腺機能亢進症では躁状態に近い症状が出ることもあります。貧血については、倦怠感、意欲低下などが出現することがある上、下肢がムズムズしてじっとしておけないというむずむず脚症候群の原因になることもあります。女性ホルモンを測定することにより、更年期障害を疑うことができます。

その他、心療内科では薬物の血中濃度を測定して、使用量を調整することが必要な薬剤があります。具体的には、躁うつ病のリチウム、バルプロ酸、てんかん治療薬などです(この場合は1月毎に検査することもあります)。また、心の病気の症状により活動性が低下したり、大食してしまうことなどで糖尿病や、脂質異常症になってしまうこともあり、早い段階で血液検査で異常を把握することで、改善をはかることもできます。

このように、血液検査は心療内科でも必須の検査と言っていいと思います。当院でも、できるだけ定期的に検査を行い、皆様の治療と健康管理に務めていきたいと考えております。

睡眠障害と睡眠薬について

こころの不調があるなど様々な理由で、寝付けなかったり、何度も目が覚める、朝早くに目が覚めるなどの睡眠障害が生じることがあります。眠れないことは、それ自体でも苦痛ですが、日中の眠気、集中力の低下などのため日常の生活に支障をきたし、高血圧・糖尿病など身体的な不調をもたらすこともあります。睡眠が不安定な場合、睡眠薬が処方されることがあります。当院でも不眠でお困りの方に睡眠薬を処方しております。

睡眠薬の使用について、たくさんの質問をいただきます。今回は多いご質問への回答をしていきたいと思います。(参考:睡眠障害の対応と治療ガイドライン)

睡眠薬の使用について

この他にも睡眠障害、睡眠薬でご心配なことがあれば、遠慮なくご相談ください。妊娠・授乳中のこころの病気とこころの薬について

妊娠・出産は嬉しく幸せな出来事ではありますが、一方で妊娠・出産によるホルモンバランスの変化や、赤ちゃんを家族に迎えるという大きな環境の変化、長く続く育児の身体的・精神的ストレスによって、嬉しいはずなのに落ち込んだり、悲しくなったり、場合によっては赤ちゃんに対して嫌悪感や病的な怒りを感じる状態に陥ることがあります。これは妊娠・産後のうつ病(周産期うつ病)の可能性があります。

周産期うつ病を患われると、母子の間で通常なら行われる愛情的なふれあいが減ったり、それにより子供の発達が遅れることもあります。症状が重くなった場合は拡大自殺(いわゆる無理心中)に至ってしまうこともあるなど、周産期うつ病は重大な病気です。

これまで心療内科の治療を受けておられた方が妊娠した場合、「妊娠したら薬を一切飲んではいけない」と考えて断薬されてしまう方もおられます。これは非常に危険です。ある報告によれば、薬の中断で再発率が68%に上昇してしまうとされています。母親の気分が安定しなければ、妊娠経過に悪影響が出る場合があり、こころの安定を保つことは大変重要なことです。

訪問看護について

こころの病気の病状によっては家庭での生活に支障がでる場合があります。こころの病気のため外出することが困難であったり、他者とのコミュニケーションが困難となったり、内服治療をうまく継続できない場合などに、自宅へ看護師や作業療法士などが訪問してこころの状態のチェックやケアを行う訪問看護を利用することができます。

当院も訪問看護とチームを組んで診療しております。2018年2月17日には安芸地区の訪問看護ステーション全体の訪問看護師、作業療法士、ケアマネージャー、ヘルパーなどが参加した研修会が開催され、院長も参加し講義をいたしました。どのような取り組みが皆様の生活を支えることにつながるか、活発に意見交換がされました。

訪問看護についてご質問、ご希望のある方はご遠慮なくご相談ください。

行動療法について

電車やバスでは動悸がしたり息がしづらくなり不安で乗れない、美容院や歯医者では椅子の上でじっとしているとなぜか不安でいたたまれなくなる、などの症状で悩まれている方がおられます。これらの症状は、誤った学習(本来不安でないはずの場所で、不安のような感覚や動悸などの体の変化を感じた経験をしたため、その場所では不安になるかもしれない,と「学習」してしまう)の結果であると言われています。

この誤った学習による反応を修正するために行うのが行動療法です。具体的には不安を感じる場に身を置き、その不安に慣れていくという取り組みを行います。無理に行うと逆に不安が強くなることもあります。詳細は診察でご説明いたしますので、行動療法にご興味のある方はお気軽にご相談ください。

認知行動療法について

落ち込む気持ちが強いなどのうつ状態になると、なかなか前向きな考えはできません。仕事について、「うまくいかないかも」「この仕事をやりきる自信がない」など考えてしまうようになりがちです。その他にも「~しないといけない」「これがうまくいかなければ全てダメだ」など極端な考え方になってしまうこともあります。これは認知の偏り・歪みと呼ばれており、うつ状態が長く続く要因にもなっています。

この認知の偏りを和らげるために認知行動療法が行われます。当院でも診察場面やカウンセリングで認知行動療法を行なっております。うつ状態で悩まれている方、ご興味のある方は当院までご相談ください。

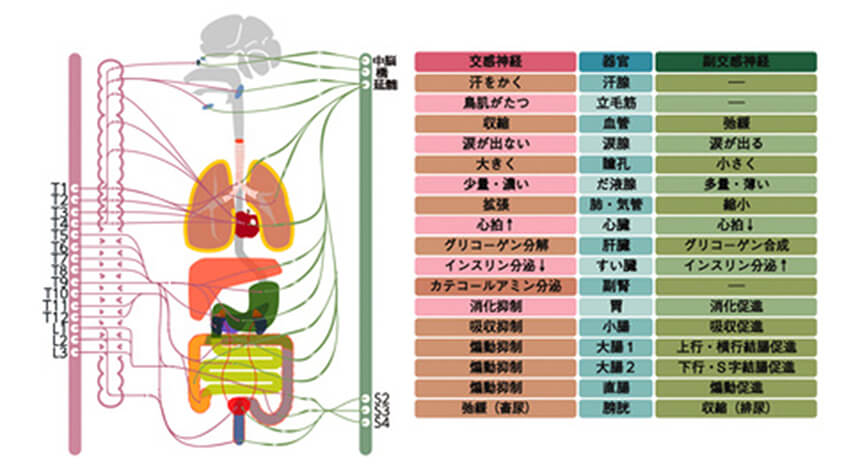

自律神経失調症とは?

めまいがある、なんとなく体がだるい、動悸がするなどどことなく体の不調を感じると、「自律神経じゃない?」と心配される方がおられます。自律神経失調症とはなんなのでしょうか? 自律神経とは、文字通り「自律的」に体を調整してくれている神経のことです。つまり自分の意思で動かすことのできないところを自動的に調整してくれている神経です。例えば心臓を動かすこと、腸を動かすこと、汗をかくことなどは自分で意識してすることはできません。これらの調整をしてくれているのが自律神経なのです。この神経はストレスや睡眠状態の影響を受けやすく、何らかのきっかけでうまく働かなくなり、体の症状として現れます。

自律神経失調症とは一つの病気というよりは、何らかの原因で自律神経がうまく働かなくなった状態を指しているのですね。この原因が、うつ病であったり、不安の病気であったり、ホルモンの異常であったりするのです。

当院ではストレスや精神的な病気が原因と思われる自律神経の異常症状の治療も行っています。特にうつ病については自律神経の失調症状がほとんどの方で認められます。悩まれている方は、お気軽にご相談ください。

- ご予約・お問い合わせ

-

082-286-2335

ネット予約はこちら

- 診療時間/午前 9:00〜12:30 午後 14:30〜18:00

- 休診日/木曜、土曜午後、日曜、祝日

- ▲…土曜日は午前診療のみとなります。(9:00〜14:00まで)

| 〈診療時間〉 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前9:00〜12:30 | ◯ | ◯ | ◯ | / | ◯ | △ |

| 午後14:30〜18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | / | ◯ | / |

当院では、各種クレジットカード・電子マネー・スマホ決済もご利用いただけます。詳しくはスタッフまでお尋ねください。